あらすじ

奇想天外! 「鼻男」の一代記

あらゆる匂いをかぎわけ、彼ひとり匂わない。

至高の香りを求めて、異能の男の物語がはじまる──。

18世紀のパリ。孤児のグルヌイユは生まれながらに図抜けた嗅覚を与えられていた。真の闇夜でさえ匂いで自在に歩きまわることができるほどの嗅覚──。異才はやがて香水調合師として、あらゆる人を陶然とさせていく。さらなる芳香を求めた男は、ある日、処女の体臭に我を忘れる。この匂いをわがものに……欲望のほむらが燃えあがり、彼は、馥郁たる芳香を放つ少女を求めて次々に殺人を犯す。稀代の“匂いの魔術師”をめぐる大奇譚。

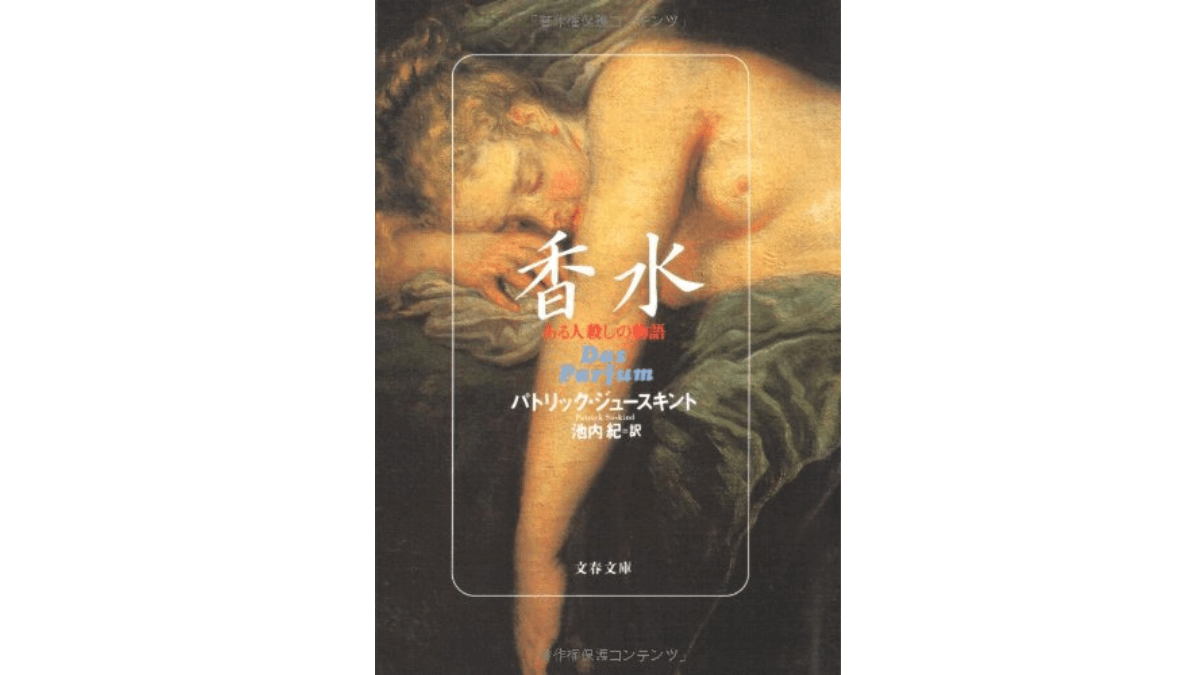

ある人殺しの物語 香水 (文春文庫) 文庫 – 2003/6/10

感想

この物語の主役は「鼻」だ。

視覚、聴覚と比べると陽があたることが少ない嗅覚が物語の主役である。

主人公のグルヌイユは、18世紀の悪臭漂うパリに悪魔的な嗅覚をもって生まれる。

あらゆる匂いを嗅ぎ分ける能力に長けたグルヌイユは、幼い頃からその鋭敏な鼻が捉える匂いで目に見えないものまで知覚し、想像の世界の中で香りを調合することを遊びとした。

『香水』は、匂いの探求に生涯を捧げるグルヌイユの数奇な生を見守る物語である。

こうやって嗅覚にスポットを当てた小説も珍しいと思います。小説という媒体で目に見えない「匂い」を表現するために、作者はあらゆる形容や比喩を使って読者の想像を掻き立てます。「チーズのような」「腐ったリンゴのような」といった単純な比喩はもちろん、その人物に沸き立つ感情や過去の記憶を描写することで豊かな匂いを表現する。その多種多様さは香りの表現辞書と言ってもいいくらい。

文章は短くテンポがいいのでグイグイ読み進められますが、地の文が終始説明的で冷たい印象を受けます。昔話のように話が進むので語り手がいる気配はあるのに、語り手は一切感情を閉ざして、その場の状況と登場人物の胸の内を淡々と語っている。まるで、紙芝居で次々と紙がめくられるのを眺めるみたい。会話文もほとんど出てこず、数ページ地の文が続くこともありますが単調なわけでもない。むしろ、およそ感情というものが感じられないグルヌイユの生涯を記すのにぴったりの文体だと感じます。訳者も作者の文章を「機械的」と評しているので、冷たい印象は原文が忠実に訳されている証かもしれません。訳はとても読みやすいです。

匂いというのは不思議なもので、ひと息吸い込むだけで同じ匂いを嗅いだ過去の場面を鮮明に思い出すことがあります。普段は意識することが少ない感覚なのに、その時に自分に備わっている嗅覚の存在に気づいてはっとする。ご近所から夕飯のカレーの匂いがしてくるとなんとなくカレーが食べたくなるし、実家にいたころ夕飯前に漂うカレーの匂いを思い出してほっこりする。視覚や聴覚ではこの強烈な記憶の呼び覚ましは起きないのに、なぜ嗅覚にはこんな力があるのか不思議です。

匂いで他人との相性を測るという考え方もありますね。体臭は遺伝子レベルで相手との相性を測るバロメーターなんだそうで。人間は自分と遠い遺伝子の相手を求め、匂いでそれを嗅ぎ分けるらしいです。(本当か嘘か知らんけど)

匂いはそれだけ、人間の本能に深く入り込んでいるものだという肌感覚は確かにあります。

『香水』でも、匂いは人の本能を大きく刺激するものとして描かれています。その匂いがもつ強力さ故にラストは大変なことになってしまいますが……。

『香水』の副題『ある人殺しの物語』の通り、主人公グルヌイユは匂いへの執着が原因で人殺しになります。常人でも本能に強く語りかけられる「匂い」を、常人の数十倍数百倍強く感じるグルヌイユ。人殺しをしてでも彼が自身の目的を遂行しなければならなかったのは、常人の数十倍数百倍という嗅覚が突き動かす強烈な本能に従ったまでだったのかもしれません。

グルヌイユはその鋭敏すぎる嗅覚ゆえに、他人の体臭を嗅ぐだけでその人物の人間性を見抜くことができる設定。なのにグルヌイユ自身には体臭が一切ない。自分の匂いに疎いわけではなく、身体が匂いを放たない。そのせいで彼は生まれて間もないころから「悪魔」と罵られ次々と人手に渡り、命はなんとか長らえつつも、乳児院を出るとすぐ人間扱いされない場所に身を落とすことにります。そして物語も後半で、グルヌイユは自身に匂いがないことに苦悩する。グルヌイユは人間の体臭に近い香水を作り出し、周りの人々に与える自分の印象を自在に変える術を得る。

つまり作者のパトリック・ジュースキントは「匂いは人を操ることができる」前提でこの物語を書いているんですね。そして読者もその前提をすんなり受け入れる。(少なくとも私は)普段、匂いで他人を判断しようなんて思いもしないのに。無意識にそれを受け入れられるまで人間の本能に深く根ざしている嗅覚の存在に驚きます。それを掘り起こして小説にしたパトリック・ジュースキントは普段嗅覚でどんな世界を見ていたんでしょうね。

『香水』は人殺しのグルヌイユの物語だけど、章ごとに入れ替わり登場する脇役たちも見ものです。グルヌイユは彼らを、ある時は香水作りの師、ある時はパトロンとして、表面上は忠誠を装いながらも、裏では自身の目的を達成するための駒として徹底的に利用します。(彼らも彼らとて、特異な嗅覚を持つグルヌイユを利用しようとするのだからおあいこだけど)

彼らはみな、欲望に忠実で愚かで、少しだけ他人への同情心も持つ「人間くさい」人たち。そんな彼らも、「人間くささ」が一切ない機械仕掛けのようなグルヌイユの物語の中だと、逆に可愛らしく見えてしまうんですよね。彼らにも過去があり今があり未来がある。小市民なりに夢や野望を持っていた彼らですが、悪魔と罵られたグルヌイユと関わったことで歯車が狂ってしまいます。彼らの人生の顛末で締めくくられる章ごとに、短編を一本読み終わったかのような満足感がありました。

『香水』を読んでいる間、本から顔を上げて何もない空間をつい「くんくん」嗅いでみたくなりました。耳をすますように鼻をすませば、グルヌイユのように遠くから運ばれる匂いをつかむことができるかもしれないと思えます。

『香水』は映画化もされているようで、文章ではあらゆる手法を用いた匂いの表現が、映像ではどんな風に表現されているか興味深いです。

コメント